こんにちはゲストさん

ログインする

価格帯

- ~1,000円

- 1,000~2,000円

- 2,000~3,000円

- 3,000~4,000円

- 4,000~5,000円

- 5,000~10,000円

- 10,000~15,000円

- 15,000~30,000円

- 30,000円~

カテゴリ

ランキング

特集

ブランド

上司へ結婚や出産の内祝い(お返し)を贈る際の失礼にならないマナーは?喜ばれるおすすめギフトも紹介!

記事公開日:2019年8月30日

最終更新日:2024年7月25日

結婚や出産に際して、職場の上司からお祝いをいただくことも多いでしょう。そんなとき気になるのが内祝い(お返し)のこと。この記事では、上司に内祝いを贈る際のマナーについてご紹介するとともに、おすすめのギフトもご提案します。

この記事とあわせて読みたい記事

上司への内祝い(お返し)が必要になるのはどんなとき?

昔に比べて職場での贈り物のやり取りは減ったものの、結婚や出産に際しては、職場全体や個人でお祝いを贈ることは多いようです。結婚や出産に際して上司からお祝いをいただいたら、内祝い(お返し)を贈るのがマナーといえるでしょう。いつ、どんなものを贈ったらよいか、基本のマナーを知ったうえで、臨機応変に対応するのがおすすめです。

内祝い(お返し)の本来の意味や現代の事情については、こちらの記事をチェック!

【上司への内祝い(お返し)マナー】贈る時期は?

内祝い(お返し)を贈るのは、お祝いごとが済んでからとなります。お祝いをいただいてから、内祝い(お返し)を贈るまでは時間があいてしまうことも少なくないので、お祝いが届いたらとり急ぎ3日以内を目安に、電話やメール、SNSなどで感謝の気持ちを伝えましょう。

<結婚の内祝い(お返し)>

上司が結婚式に参列する場合、基本的には内祝い(お返し)を贈る必要はありません。もしあまりにも高額のお祝いをいただいてしまい、結婚式のおもてなしや引き出物だけでは心苦しいと考えるなら、別途品物を追加してお渡ししてもよいでしょう。

結婚式に参列しない上司からお祝いをいただいた場合は、結婚式の1カ月後くらいまでに内祝い(お返し)を贈るのがよいでしょう。結婚式をしない場合は、お祝いをいただいてから1カ月後を目安に贈ります。

<出産の内祝い(お返し)>

出産祝いは子どもが生まれてから1カ月後くらいまでに贈るのがよいでしょう。なお、出産後1カ月を超えてからお祝いをいただいた場合は、お祝いをいただいた日から1カ月後くらいが目安です。とはいえ、出産後はママと赤ちゃんの体調が不安定なこともあるので、あくまでも目安と考えて問題ありません。お祝いをいただいたお礼はいただいた日の3日以内に伝えたうえで、遅れてしまった場合は、遅れてしまったおわびの気持ちを事前に電話などで伝えたり、メッセージカードなどに書いて添えるのがおすすめです。

【上司への内祝い(お返し)マナー】金額相場は?半返しで問題ない?

内祝い(お返し)の金額はいただいた金額の2分の1(半返し)〜3分の1くらいが目安となります。高額なお祝いをいただいた場合は、相場よりも少ない金額でも問題ありません。一方、職場のメンバーと一緒に連名で贈ってくれた場合で、1品をお返しする際に金額があまりに少なくなってしまうようなときは、相場を超えた額でもいいでしょう。ただし、いただいた額は超えないようにします。

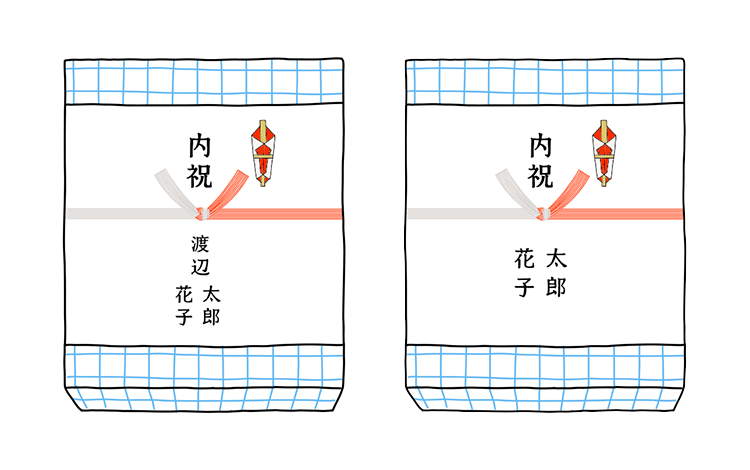

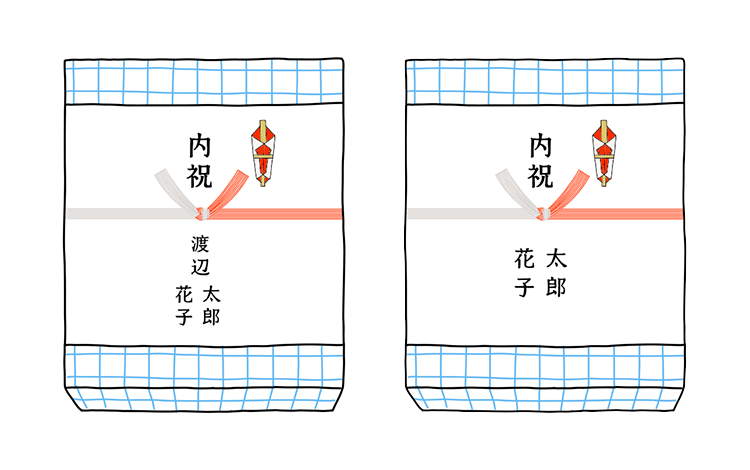

【上司への内祝い(お返し)マナー】のし紙の選び方

内祝い(お返し)を贈る際は、品物にのし紙を掛けるのがマナーです。のし紙とは、掛け紙にのしと水引を印刷したものです。内祝いの種類によって、使用するのし紙は異なります。

<結婚内祝い(お返し)の場合>

水引は赤白の結び切り(結び留め)あるいはあわじ結び(あわび結び)を。慶事なので水引の本数は5本・7本・9本など奇数がおすすめ。本数が多いほど格が上がりますが、9本は苦につながるとして嫌う人もいます。5本の水引を2倍にした10本の水引は婚礼関係ではよく用いられます。

表書きは「内祝」または「寿」とあるものを選びます。名前は水引の下の部分に、「内祝」などの字よりもやや小さめに夫婦の名前や新姓、新姓+夫婦の名前を、毛筆または筆ペンで書き入れます。夫婦の名前を入れる場合は、右から順に夫の名前、妻の名前とします。

<出産内祝い(お返し)の場合>

赤白の蝶結び(花結び)のものを使用します。水引の本数は5本か7本がおすすめです。表書きは「出産内祝」「内祝」などで、水引の下の部分には親ではなく赤ちゃんの名前のみを毛筆または筆ペンで書き入れます。できればふりがなをふるのがおすすめです。

なお、のし紙は包装紙の上から掛ける外のしと、包装紙の下にかける内のしがあります。お返しの品を対面で渡すのなら外のし、配送するのであればのしが汚れたり、破れたりするのを防ぐために内のしにするのがよいでしょう。

「ゼクシィ内祝い(お返し)」ののし紙はこちらをチェック!

【上司への内祝い(お返し)マナー】職場で手渡し、それとも配送?

職場で毎日顔を合わせている上司の場合、内祝い(お返し)をどのように渡せばよいか、少し悩んでしまいますよね。対面で手渡しをするのが気持ちも伝わりやすいのですが、あまり大きな品物だと持って帰ってもらうのも大変でしょう。ですので、基本的には配送で構いません。その際は、事前に上司に「お祝いをありがとうございました。ささやかな内祝いの品をお贈りしましたので、お受け取りください」などと、伝えておくのがおすすめです。

なお、昨今では上司の住所を知らないという場合もあるでしょう。そんなときに便利なのが、ソーシャルギフトです。住所がわからない人へも簡単にギフトを贈ることができる上、きちんとした体裁で届けられるので、失礼のないように対応したい上司にもおすすめです。

日常的に上司と顔を合わせないというケースでは、必然的に配送になるでしょう。その場合は、メールやSNS、電話などで事前に、お祝いをいただいた感謝の気持ちと内祝いを配送した旨の連絡をします。あわせて、ギフトにメッセージカードを付けたり、お礼の手紙などを別途送るようにすると、さらに気持ちが伝わるはずです。

なお、ネット通販などでは、メッセージカードを同梱できるサービスを行っているところもあります。「ゼクシィ内祝い」ではメッセージカードが無料。ふたりの写真やオリジナルの文章を入れることもできます。

【上司への内祝い(お返し)マナー】品物選びのポイントは?

内祝い(お返し)は品物で返すのがよいでしょう。食べ物や飲み物、タオルやバスグッズなど、使ってなくなってしまうものがよいとされています。なお、お金で返すのはNG。相手との関係性によりギフトカードや商品券を選んでもOKですが、上司の場合は品物で返すのが無難でしょう。

贈り物は相手が喜ぶものを選ぶのが基本です。これは内祝い(お返し)でも変わりません。上司の好みや趣味などがわかれば、それに合ったものを選びましょう。また、ライフスタイルや家族構成なども品選びのヒントになります。

子どもも含めた家族で住んでいる上司とひとり暮らしの上司では、贈る品物のボリュームは自ずと変わってくるでしょう。年配の上司であれば、ほしい物は一通り揃っているはずだし、物を見る目や舌も確かなので、少量でも質にこだわった品物を選ぶのがおすすめです。

上司への内祝い(お返し)で避けた方がよい品物は?

上司に限らず、「切れる」に通じる刃物や「苦死」を連想させる櫛など、縁起の悪いものは避けましょう。また、靴下や下着などは目上の人への贈り物としてはふさわしくないとされます。最近ではあまり気にしない人も多くなっているようですが、これらの品物を贈る際には「マナー違反と存じますが……」と一言添えて、なぜその品物をあえて選んだかを伝えるとよいでしょう。

【上司への内祝い(お返し)ギフト】人気ランキングベスト10

※2024年6月10日時点で、ゼクシィ内祝いサイトでの直近7日間の購買データをもとに、購買回数が多い「上司・年配」向け商品をランキングで表示しています。

<アイテム別>上司への内祝い(お返し)おすすめギフト

好みがわからない上司でも安心。好きな物を選んでもらえる<カタログギフト>

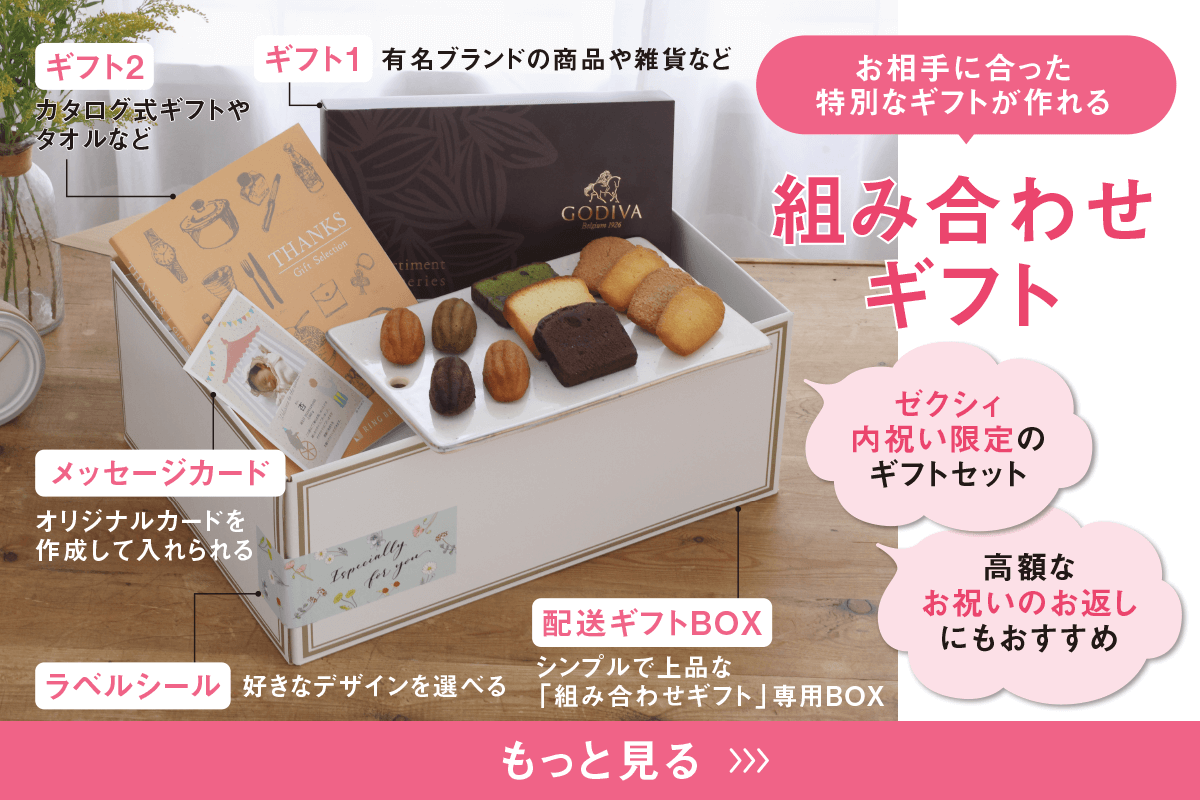

高額のお祝いをいただいた上司へは<組み合わせギフト>がおすすめ!

高額のお祝いをいただいた場合、1品だけではちょうどよいものがないということ、ありませんか?そんなときにおすすめなのが組み合わせギフト。スイーツやタオル、カタログギフトなど、自分で自由に組み合わせることができます。しかも、二つまとめて一つのパッケージで贈ることができるので、特別感もアップします。

内祝い(お返し)の定番。どんな人にも喜んでもらえる<スイーツギフト>

舌の肥えた上司に贈りたい。忙しい人へもおすすめな<グルメギフト>

相手の好みのドリンクを選んで贈りたい<ドリンクギフト>

【上司への内祝い(お返し)マナー】送り状・お礼状の書き方

上司に直接会ってお祝いをいただいたお礼を伝えられない場合、内祝い(お返し)の品物を贈る際に送り状で感謝の気持ちを伝えたり、別途お礼状をしたためたりするのもよいでしょう。以下に、例文をご紹介します。

<結婚内祝い(お返し)の場合>

拝啓

新緑が目にまぶしい季節となりました

○○様にはお元気でお過ごしとのこと、お喜び申し上げます

さて 先日は私たちの結婚に際してけっこうなお祝いの品をいただき

ありがとうございました

ささやかではありますがお礼の品をお贈りしました

気に入っていただけると何よりです

仕事と家庭の両立で慌ただしい毎日ですが

夫と力を合わせ

なんとか乗り切っています

お互いに尊重し 励まし合い

助け合える伴侶を得て

今後もより一層仕事にも注力するつもりですので

今後ともご指導くださいますよう

お願い申し上げます

敬具

<出産内祝い(お返し)の場合>

拝啓

暑さ厳しき折り

○○様にはお元気なご様子、何よりなこととお喜び申し上げます

このたびは長男の誕生に際し

お祝いの品をいただき

大変ありがとうございました

出産は思っていたより軽く

母子ともに元気に過しております

慣れない育児でてんやわんやの毎日ですが

子どものかわいさに癒やされる毎日です

本日 心ばかりのお礼の品をお贈りいたしました

お受け取りください

育児と仕事の両立には不安もありますが

自分にできることを精いっぱいがんばろうと考えています

今後ともご指導くださいますよう

お願い申し上げます

こんなときどうする?結婚式に参列しなかった上司への内祝い(お返し)Q&A

【Q】お返しはいらないと言われたら

「お返しは不要」と伝えてくれた相手の気持ちをくみ取って、通常のお返しより金額は低めにするものの、お祝いをいただいた感謝の気持ちを表すためにちょっとした贈り物をしてはいかがでしょうか。結婚内祝いであれば、新婚旅行のお土産を渡すのも一つの方法。大げさな形ではなく「ほんの気持ちです」との言葉を添えて渡すのがおすすめです。

【Q】連名でお祝いをくれた中に上司がいる場合は?

基本的には一律で同じお返しで問題ありません。ただし、上司がほかの人たちよりも多めにお祝い金を出しているのであれば、お返しの品もほかの人たちとは別に用意するのがいいでしょう。連名でお祝いをくれた人の中に気心の知れた人がいれば、上司が負担した金額について聞いてみてもいいかもしれませんが、難しい場合は同じで構いません。

【Q】好みがわからないから、商品券やギフトカードを贈ってもよい?

金額がはっきりわかる商品券やギフトカードは、失礼と感じる人もいるようです。人柄をよく知っていて、商品券やギフトカードを贈っても気分を害さないというのであれば問題ありませんが、そうでない場合は避けた方が無難でしょう。好みがわからない場合は、カタログギフトを選ぶのも一つの方法です。

【Q】上司が喪中の場合は?

内祝い(お返し)は相手が喪中でも贈って構いません。ただし、亡くなってすぐの場合は避け、忌が明けたら(四十九日以降)贈るようにします。その際、気を落とされている相手の気持ちを考え、メッセージカードや包装紙などはシンプルなデザインのものにした方がよいでしょう。のし紙は掛けても構いませんが、表書きは「内祝」や「寿」ではなく、「御礼」の方が無難です。

【Q】贈るタイミングを逃してしまったら?

気がついた時点で、なるべく早く贈りましょう。その際は、直接会っておわびをしてから渡すのがベストですが、難しい場合はまず電話や手紙などでおわびをしてから、品物を贈ります。メールやSNSでは軽い印象になるので、上司との関係性にもよりますが、避けた方がよいでしょう。遅くなればなるほど、おわびしづらくなりますから、なるべく早めに対処するのがおすすめです。

【上司への内祝い(お返し)マナー】内祝いを贈る流れを確認しよう

結婚や出産など人生の一大イベントに際しては、何かと慌ただしく、やらなければならないことが抜け落ちたり、タイミングを逃したりすることも……。上司への内祝い(お返し)では、マナー違反は犯したくないもの。お祝いをいただいてから、内祝い(お返し)を贈るまでの流れをしっかり確認しておきましょう。

<結婚内祝い(お返し)の場合>

上司からお祝いをいただく

↓

[3日以内を目安に]お祝いを受け取った旨の連絡をする(電話、メール、SNSなど)

↓

余裕があるときに、内祝い(お返し)の品物を選んでおく

↓

結婚式

↓

[結婚式後1カ月を目安に]内祝い(お返し)を贈る

<出産内祝い(お返し)の場合>

出産

↓

上司からお祝いをいただく

↓

[3日以内を目安に]お祝いを受け取った旨の連絡をする(電話、メール、SNSなど)

↓

内祝い(お返し)の品物を選ぶ

↓

[お祝いをいただいてから1カ月を目安に]内祝い(お返し)を贈る

上司への内祝い(お返し)というと、何だか身構えてしまいますが、マナーを知ればそれほど難しいことではありません。結婚や出産を喜び、お祝いを贈ってくれた上司へ、感謝の気持ちを込めて内祝い(お返し)を贈りましょう。

マナー監修

岩下宣子さん マナーデザイナー

「現代礼法研究所」主宰。NPOマナー教育サポート協会理事・相談役。全日本作法会の内田宗輝氏、小笠原流・小笠原清信氏のもとでマナーや作法を学び、マナーデザイナーとして独立。企業や学校、公共団体などで指導や講演会を行うほか、多数の著作も手掛ける。